黄从新教授:房颤中心建设形成“包围圈” ,我国房颤分级诊疗稳步推进 | 房颤日特约

2024-06-07 中国医学论坛报今日循环 中国医学论坛报今日循环

黄从新教授介绍我国房颤诊疗现状、房颤中心建设成果,并畅谈房颤中心未来工作重点,以期提高基层医疗机构对房颤和心源性卒中的认识,进一步推动房颤分级诊疗。

心房颤动(以下简称房颤)是一种以快速、无序心房电活动为特征的室上性快速性心律失常。房颤致残率、致死率高,严重影响患者的生活质量,是心血管病患者住院和死亡的常见原因,给家庭和社会带来了沉重负担。对房颤患者早期发现、早期治疗、全程规范管理,可改善患者的生存质量,降低住院率和死亡率。我国房颤患病人数达2000万,但知晓率仅为55%,且我国房颤规范化治疗率低,区域协同诊疗体系尚未建立。

7年来,房颤中心建设在我国遍地开花,省/市房颤中心联盟、基层版/标准版房颤中心已覆盖全国90%以上地区,业已形成房颤防治的“包围圈”,但广大农村地区仍处于防治盲区,源自于我国的新技术、新理念、新证据仍较缺乏。同时,科学地推进分级诊疗,为房颤患者提供规范、有效的全程管理,对保障患者健康权益具有十分重要的意义。

房颤危害巨大,社会家庭负担沉重

房颤为一种室上性快速性心律失常,伴有不协调的心房电激动和无效的心房收缩。房颤导致全因死亡率男性增加1.5倍、女性增加2倍。房颤增加缺血性卒中及体循环动脉栓塞的风险,年发生率分别为1.92%和0.24%。其缺血性卒中的风险是非房颤患者的4~5倍,可致近20%致死率及近60%致残率。房颤致心力衰竭、心肌梗死的发病风险增加2倍,并导致认知功能下降、痴呆、肾功能损伤等严重并发症,最终严重影响生活质量。

据统计,超过60%的房颤患者生活质量/运动耐量明显下降,17%出现致残症状。房颤管理导致的费用在美国为每年10100~14200美元/人,欧洲每年为450~3000欧元/人。房颤患者每年住院率是年龄和性别匹配的非房颤患者的两倍,约30%房颤患者每年至少住院1次。房颤导致的严重临床后果和巨大的医疗支出给社会家庭带来了沉重的负担,因此早发现、早治疗、规范化全程管理至关重要。

房颤发病率高而知晓率低

我国最新的纳入25省114039例年龄≥18岁常住居民的房颤流行病学调查显示,我国房颤年龄校正后患病率为1.6%,男性和女性的年龄校正后患病率分别为1.7%和1.4%,城市和农村居民经年龄校正后患病率分别为1.6%和1.7%。据此概算我国房颤现有患病人数达2000万,较20年前增加了1.5倍。房颤已成为我国最常见的持续性心律失常疾病。

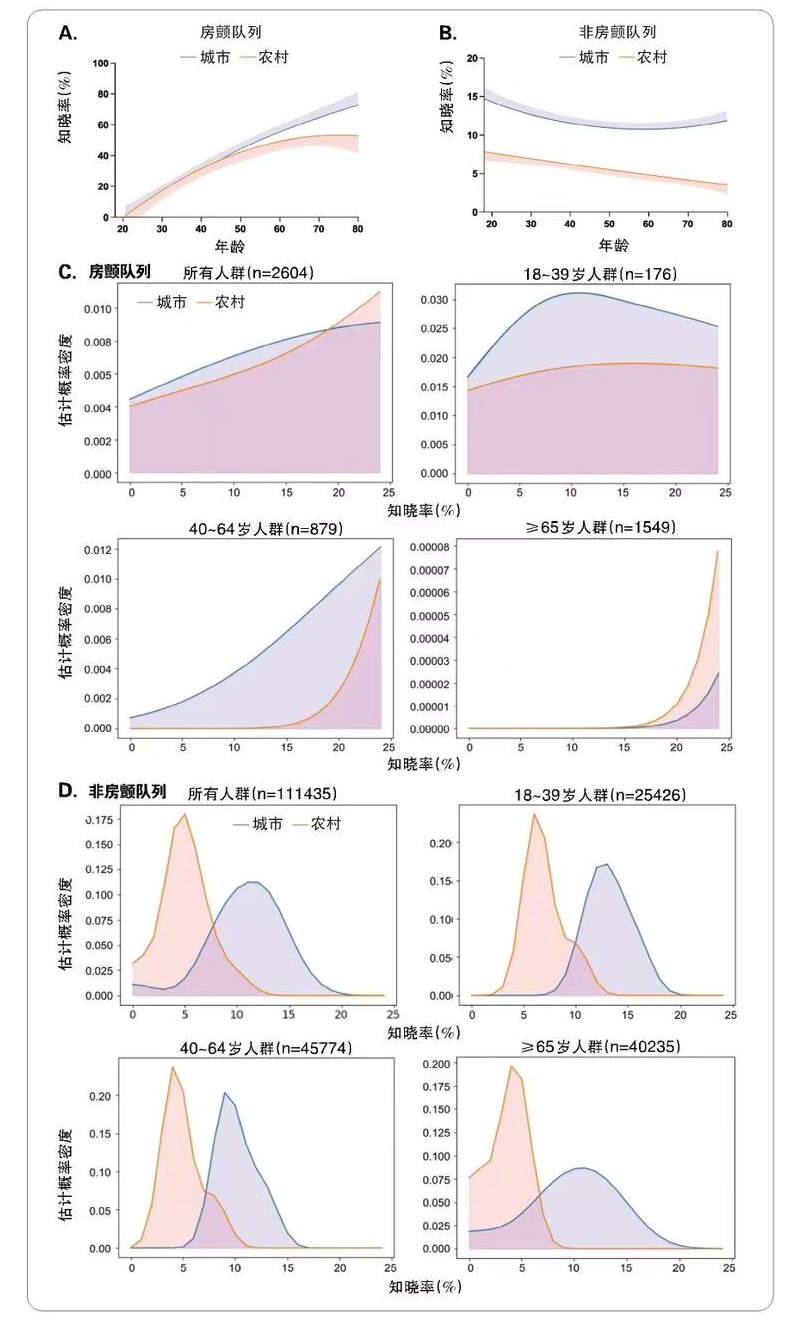

房颤患病率与年龄呈正相关,年龄越大,患病率越高,在>80岁的人群中,房颤患者占比高达10%以上。随着我国人口老龄化的快速进展,房颤患病人数在未来将继续攀升。然而,我国房颤患者的知晓率不容乐观,仅为55%(图1);房颤疾病知识普遍缺乏,如70%的房颤患者和94.8%的非房颤患者不知道脑卒中是房颤的并发症;该现象已成为房颤疾病防治的重大障碍。

为此,中华预防医学会、中华医学会心血管病学分会等八家学会将每年的6月6日定为“中国房颤日”,开展医生专业培训及患者教育等系列项目,提高群众的房颤疾病知晓率,改善我国房颤卒中的预防与认知现状,提高房颤卒中的预防水平。

图1 不同年龄分组和地区,我国房颤患者的知晓率

(A. 房颤患者队列中城市和农村人口的知晓率;B. 非房颤患者队列中城市和农村人口的知晓率;C. 房颤患者队列中不同年龄亚组中的城市和农村人口的估计概率密度;D. 非房颤患者队列中不同年龄亚组中的城市和农村人口的估计概率密度)

房颤中心建设成果丰硕房颤单病种全程管理模式深入人心

房颤中心的建设目标是“规范房颤的诊治,让每一位房颤患者均能接受到最恰当的治疗,最大限度降低房颤卒中的发生率,以及由此引发的致残率和死亡率”。通过对我国房颤诊治现状的分析,房颤中心认证工作委员会所确立的我国房颤中心建设的基本理念是以具备导管消融及左心耳封堵(LAAC)能力的医院为核心,通过对医疗资源的整合建立起区域协同诊治体系,以提高对房颤的整体诊治水平。

2017年5月,房颤中心认证工作委员会发布了《房颤中心认证标准》,2018年8月发布了《基层版房颤中心认证标准》。2021年9月24日,房颤中心专家委员会重新修订并正式发布《房颤中心认证标准2.0》(标准版&基层版)、《房颤中心示范基地认证标准1.0》(标准版&基层版)及《房颤中心质控标准1.0》(标准版&基层版)六项标准。房颤中心认证标准内容包括基本条件和资质、房颤患者评估与救治、培训和教育三个方面,对房颤中心组织建设、房颤专科管理、房颤门诊设置、专业平台和人员资质、管理质控、数据库建设、房颤诊疗、专业人员培训和大众科普等提出了具体的要求和执行标准,从理论上丰富了房颤管理体系,形成房颤管理的模式和内涵。质控标准文件规定了房颤管理的全国—省级—房颤中心三级质控体系、23个具体标准,明确了质控的具体目标和实施责任。

目前已先后完成6批次房颤中心认证工作,覆盖全国所有省、自治区、直辖市,认证了88家房颤示范基地、859家房颤中心单位。在各省卫生健康委领导下,成立了27个省级房颤中心联盟,93个地市级房颤中心联盟。

通过房颤中心建设,我国房颤住院患者抗凝率实现快速增长,从2018年到2023年增长了79%,分别为38.0%、52.1%、56.7%、59.2%、64.5%和68.0%,抗凝药物使用构成进一步优化,华法林使用率从43.7%降至7.8%,新型口服抗凝药从56.3%增至92.2%。县级医疗机构的抗凝率增长更加显著,从2018年19.3%增至2023年64.5%,华法林使用率从69.2%降至11.1%,新型口服抗凝药从30.8%升至88.9%。

上述数据表明,房颤中心建设已取得了重大成果,抗凝率的稳定提高势必带来房颤所致卒中事件的下降。同时,房颤中心提出的房颤单病种规范化管理理念深入人心,从房颤筛查、门诊—住院—手术规范化管理、院外随访和分级诊疗,实现全程管理流程。

房颤分级诊疗稳步推进

2019年9月10日,国家卫生健康委和国家中医药管理局向全国发布了《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》,颁发了两份重要文件:《心房颤动分级诊疗重点任务及服务流程图》和《心房颤动分级诊疗服务技术方案》。这标志着我国房颤分级诊疗工作正式启动。

文件明确提出各级医疗卫生机构要建立心房颤动分级诊疗健康档案和数据库,并对基层医疗卫生机构、二级医院、三级医院进行了功能定位,制定了相应的房颤分级诊疗服务流程和双向转诊标准。引导医疗机构落实功能定位,充分发挥不同类别、不同级别医疗机构的协同作用,规范房颤患者临床诊疗行为,加强对房颤患者全程管理,改善房颤患者预后。

截至目前,房颤分级诊治已在全国范围内广泛试点,形成了省级-市级房颤中心联盟模式,其中上海市、湖北省、江苏省、云南省、山东省等地区落地效果显著。

2023年3月起,湖北省在文件的引导下,创新管理模式,建立了湖北省心律失常防治中心,制定了建设内容、年度目标、评价指标和验收标准。湖北省心律失常防治中心主要工作为加强基层(乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构)的心律失常防治单元建设、提升基层心律失常诊治水平和服务能力,培训基层心律失常知识,包括心电图机操作及诊断;心律失常筛查、诊断及治疗;心律失常急危重症识别,心肺复苏、心脏电除颤等基本急救技能;组织上级协议单位联合例会或质量分析会和典型病例讨论会;在覆盖基层医疗机构管辖的全部社区(村)开展大众健康教育和心律失常专病知识教育等。

经过1年的建设,全省16个市(州)97个县529家基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心)完成了心律失常防治单元的验收,实现上下联动,早发现、早干预,分级诊疗,同质化管理,打通房颤救治的“最后一公里”,切实降低房颤的发病率、致残率、致死率。2024年,湖北省心律失常防治中心将持续推进“323”攻坚行动基层心脑血管疾病一体化(心律失常防治单元)建设、加强县域心律失常防治能力建设、开展心律失常介入诊疗质量控制、推进分级诊疗和远程心电网络建设、开展科普教育及义诊活动。

展望未来,房颤中心将继续向纵深推进,围绕“三重一大”这一核心展开工作,即将重点推进房颤全程管理及分级管理质量控制;重点推进信息化管理及质量控制;重点推进筛查及随访工作;大力向基层推进房颤中心建设单元工作,进一步提升基层房颤管理质量。大力推动地市级、县级医疗单位房颤中心的建设工作,确保优质医疗资源能够深入基层,形成上下联动、协同发展的良好局面。通过规范房颤抗凝路径和优化全程管理,努力提高房颤患者的抗凝率,严格把控质量,精耕细作,不断提升房颤中心建设,使其内涵得以深入实施,并真正取得实效,为“健康中国”贡献力量。

作者:中国医学论坛报今日循环

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#心律失常# #房颤#

7