【综述】视网膜病变与脑小血管病相关性研究进展

2024-06-02 中国脑血管病杂志 中国脑血管病杂志

作者从视网膜病变概述、视网膜病变与CSVD危险因素和视网膜病变与CSVD三方面进行了综述。

摘要:脑小血管病(CSVD)是渐进性、年龄依赖性、血管性疾病,其进展可导致一系列病理改变。随着全球预期寿命的不断延长,CSVD的有效防治和进展预测日益受到重视。视网膜血管与脑血管的相似性为脑循环小血管改变可视化研究打开新的思路。作者对视网膜病变与CSVD相关性研究进展进行了综述。

脑小血管病(cerebral small vessel disease, CSVD)是一种渐进性血管性疾病,可影响供应大脑白质和深部灰质核团的小动脉、毛细血管和小静脉,其进展可导致步态障碍、卒中、抑郁、认知障碍和痴呆等一系列病理改变。CSVD主要影像学表现包括脑白质高信号(white matter hyperintensity, WMH)、腔隙、近期皮质下小梗死、扩大的血管周围间隙、脑微出血、脑萎缩等。中国50 ~ 75 岁的社区成年人队列研究中,约30. 5%的参与者脑部存在至少1 种CSVD神经影像学表现,提示CSVD 在中老年人群中广泛存在。

视网膜与大脑具有发育相似的复杂微血管系统,这为脑循环小血管改变可视化研究提供了新的思路。近年来,无创眼底检查技术迅速发展,能够从微观水平提供视网膜微血管的结构和功能信息。研究表明,视网膜病变可能先于CSVD 发生,且较CSVD进展更快,应用视网膜成像技术或可有助于探究CSVD 的发病机制。作者从视网膜病变概述、视网膜病变与CSVD危险因素和视网膜病变与CSVD三方面进行了综述。

1 视网膜病变概述

视网膜病变是一类各种原因导致的视网膜疾病的统称,通常可引起各种视觉症状,如视力下降、失明等。视网膜疾病包括病理性近视、色素性视网膜炎、黄斑变性、血管性视网膜疾病(视网膜血管阻塞、糖尿病性视网膜病变、早产儿视网膜病变)和视网膜脱离等。研究表明,神经退行性疾病和脑血管疾病患者眼底常可见一种或多种视网膜异常改变,这些异常改变大多可通过无创性眼底成像检查发现。19世纪50 年代直接检眼镜的出现是眼睛内部结构活体病理学研究的开端。自此,研究者们开始根据眼睛自身的光学特性对眼底直接成像,并评估眼球各部分的健康状况,如视网膜血管、视网膜神经感觉层和色素上皮等。近年来,随着科学技术的革新和进步,眼底摄影、视网膜血氧测定、荧光寿命成像检眼镜等视网膜成像技术逐渐丰富了临床医师对视网膜及其相关疾病的认识。视网膜结构改变主要包括典型视网膜病变及视网膜血管直径、形态学参数、视网膜厚度和血管灌注等改变;视网膜功能参数包括视网膜血氧饱和度、血流速度、光敏感度和电活动等。

2 视网膜病变与CSVD危险因素

CSVD的血管危险因素包括年龄、遗传、吸烟、高血压、糖尿病、慢性肾脏疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停等。血管危险因素可通过血管损伤途径影响视网膜和脑组织,明确视网膜病变与CSVD危险因素的联系或可为治疗提供依据。

2. 1 视网膜病变与年龄

视网膜病变和CSVD是衰老相关的两种常见疾病,高龄是脑血管疾病和视网膜病变发生的重要危险因素。CSVD患病率随人类自然年龄的增长而不断升高。有尸检结果显示,50%的65岁以上老年人群存在CSVD。一项纳入1 077名60 ~ 90岁人群的研究表明,年龄超过80岁的受试者(196名)WMH患病率高达100%。高龄人群机体可能出现大动脉硬化、全身炎性反应、血管氧化应激等异常改变,促使脑血管内皮细胞功能障碍、血流量调节能力下降和血-脑屏障渗漏等,最终导致CSVD相关部分或全脑结构的损伤。眼动脉作为颅内动脉发出的重要分支,同样容易受年龄影响,可表现为微血管分支复杂性下降、视网膜厚度变薄和感光密度下降等,导致视网膜各层不同程度受损,继而出现各种临床视觉症状。另有研究证实,随着年龄的增长,CSVD 其他可调控性危险因素,如高血压病、糖尿病和高脂血症等临床疾病的患病率增加,且这种现象在50 ~ 74岁的老年人群中尤为明显,导致脑灌注不足、缺血性卒中和认知能力降低的风险大幅增加。

2. 2 视网膜病变与吸烟

吸烟可能参与介导了眼部缺血性疾病(如视网膜缺血、前部缺血性视神经病变等)的发生发展。香烟烟雾中存在的尼古丁和一氧化氮可通过多种途径使眼睛、心脏和脑血管等靶器官产生严重的病理、生理机制紊乱。香烟烟雾会诱使外周有核细胞的关键效应蛋白——热蛋白结构域相关蛋白3炎症小体的活性增强,也可通过中性粒细胞、单核细胞的募集和促炎因子的释放导致靶器官缺血性损伤。吸烟还可通过增加超氧阴离子、降低一氧化氮的产生和生物利用度、增加内皮素的产生和释放等方式介导内皮细胞凋亡和功能障碍,促使视网膜缺血、冠状动脉疾病和卒中发生。香烟烟雾通过抑制血管舒张、增加血管收缩、稳定血栓、促发炎性反应和改变血脂谱等机制促进动脉粥样硬化的发生和进展。另外,吸烟也与中枢神经系统栓塞性疾病相关。当动脉粥样硬化性疾病累及颈动脉(眼动脉循环)时,血栓栓塞现象可能会引起短暂性缺血(一过性黑朦)或永久性视网膜和脑血管梗死,如不及时戒烟,此类患者遭受视网膜和脑组织复发性梗死的风险将更大,进而发生长期或永久性眼部症状或卒中。

2. 3 视网膜病变与高血压

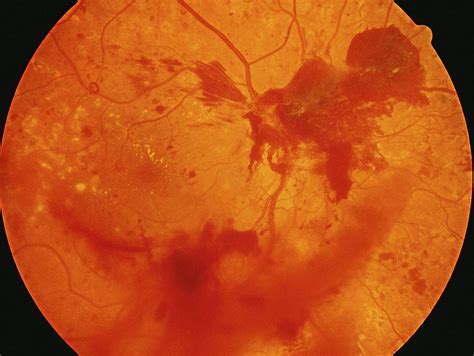

高血压以全身动脉压升高和外周血管阻力增强为特性,可引起全身微循环解剖学和功能变化,从而导致眼、心脏、肾脏和大脑等多个器官功能障碍。有研究报道,在高血压靶器官损害尚未出现临床症状时,眼底镜检查即可见视网膜微血管损伤迹象,因此视网膜微血管病变可能是评估高血压病患者靶器官损害的指标。高血压性视网膜病变通常随血管病变分期改变。在血管收缩时期,动脉血管内压的长时间升高使血管收缩张力和肌源性反应增加,可导致全身性视网膜小动脉缩窄;在硬化期,由于血管壁逐渐出现内膜增厚、中膜增生和玻璃体样变性等改变,眼底可观察到较为严重的弥漫性或局灶性视网膜小动脉狭窄、小动脉壁“铜丝”或“银丝”样改变、光反射增强、动静脉交叉压迹、小动脉腔壁比增加等病变;在渗出阶段,血压持续性升高可导致血管内皮细胞坏死、血液及脂质渗出和视网膜神经纤维层缺血等病理变化,如视网膜微血管瘤、出血、棉绒斑和硬性渗出。一项研究对241名60岁以上居民进行高血压性视网膜病变和CSVD评估发现,Keith-Wagener-Barker分级2 ~ 3级(共分为4级,分级越高,病变程度越重)高血压性视网膜病变与严重WMH 显著相关(OR = 3. 87,95% CI:1. 64 ~9.13,P = 0. 002),而与腔隙性脑梗死无关(OR =2.22,95% CI:0. 83 ~ 5. 92,P = 0. 111)。由此推断,高血压性视网膜病变或可一定程度上反映WMH情况。

2. 4 视网膜病变与糖尿病

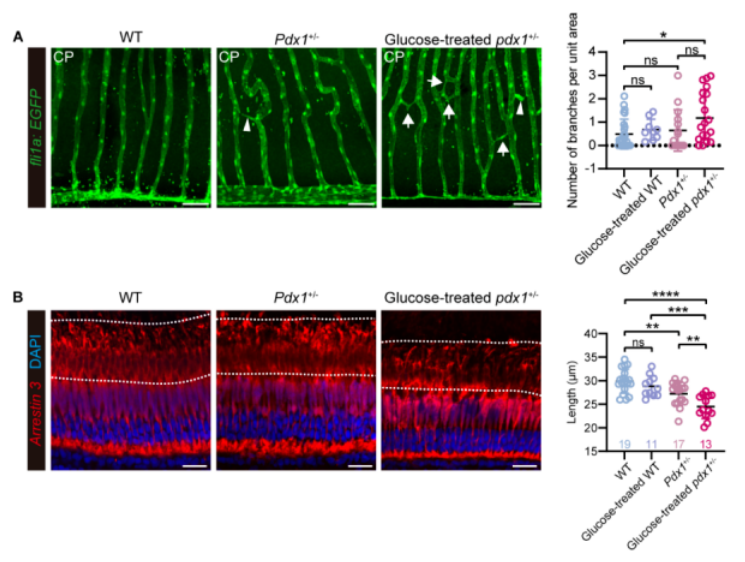

糖尿病是一种以血糖升高状态为特征的慢性代谢紊乱性疾病,糖尿病性视网膜病变是其最常见和最严重的眼部并发症,可导致正常成年人视力快速丧失。卒中是造成2 型糖尿病患者残疾和死亡的主要原因之一。一项大型前瞻性研究纳入15 166例缺血性卒中或短暂性脑缺血发作患者,使用竞争风险模型分析,结果显示,糖尿病病程≥ 8年是复发性卒中事件的重要危险因素,考虑可能与高血糖状态所导致的炎性反应、氧化应激、内皮功能受损和动脉粥样硬化有关。Eriksson 等研究表明,增殖性糖尿病性视网膜病变与CSVD 相关(OR = 2. 57,95% CI:1. 04 ~ 6. 35,P < 0. 05)。视网膜血管功能障碍是糖尿病性视网膜病变的早期发病机制之一。Bettermann 等对19 例健康对照者、22 例糖尿病前期和37 例糖尿病患者的脑血流动力学和闪烁光刺激的视网膜血管直径改变进行评估,结果显示,糖尿病前期和糖尿病患者的大脑和视网膜血管反应性均明显减弱,且以视网膜小静脉闪烁光刺激反应减弱为著,提示视网膜静脉反应性受损是糖尿病前期和糖尿病患者血管功能障碍的早期指标。

综上,糖尿病性视网膜病变可能是卒中和CSVD的重要生物标志。

3 视网膜病变与CSVD

目前,CSVD诊断标志物主要为影像学上的脑部异常,但这些标志物在反映微血管结构、功能变化和时效性等方面相对有限。近年来视网膜病变在CSVD研究中成为热点。

3. 1 视网膜结构改变与CSVD

3. 1. 1 典型视网膜病变:典型视网膜病变是指由已知的全身系统性疾病造成的眼底结构异常改变,如高血压性视网膜病变和糖尿病性视网膜病变。研究显示,视网膜病变与CSVD的单一或综合影像学标志物之间存在联系。一项纳入1 211例急性卒中患者的前瞻性研究表明,调整血管危险因素后,与无WMH 和腔隙性脑梗死对照组(448 例)相比,单纯WMH 患者(384 例)更容易出现微动脉瘤、棉絮斑、硬性渗出、出血等视网膜病变,单纯腔隙性脑梗死患者(200例)更容易发生视网膜小动脉狭窄,而合并WMH 和腔隙性脑梗死的患者(179 例)多发生视网膜小静脉增宽和动静脉交叉压迹。对合并1型糖尿病的CSVD患者的影像学评估结果显示,脑微出血灶数量与增殖期糖尿病性视网膜病变(OR = 8. 52,95% CI:1. 91 ~ 37. 94,P < 0. 05)和较高的早期治疗糖尿病性视网膜病变研究量表评分(OR = 1. 05,95% CI:1. 02 ~ 1. 09,P < 0. 05)独立相关。黄宽宽等研究显示,短暂性脑缺血发作和轻型卒中(美国国立卫生研究院卒中量表评分< 4分)患者扩大的血管周围间隙数量越多,眼底动脉硬化程度越重,动静脉交叉压迹出现可能性越大。综合上述研究,视网膜病变与CSVD单一标志物之间的相关性存在差异,可能与纳入人群、CSVD标志物发病机制和研究因素不一致有关。

3. 1. 2 视网膜血管直径和形态学参数改变:视网膜血管直径的客观、定量评估多依靠图像处理软件和眼底照相技术的有效结合和转换。一项针对轻型卒中(美国国立卫生研究院卒中量表评分< 4分)患者眼底照相的研究显示,控制危险因素后,CSVD总负荷严重程度与视网膜动静脉直径比值呈负相关(r =- 0. 818,P < 0.01),该结果与Tang等的研究结果一致。另一项队列随访研究显示,调整性别、年龄、吸烟等危险因素后,每增加1个标准差的视网膜中央静脉直径等效值,脑室周围白质病变的进展风险增加至1. 74倍(OR =1. 74,95% CI:1. 02 ~ 2. 95,P <0.05),皮质下白质病变的进展风险增加至2. 5 倍(OR = 2. 50,95% CI:1. 30 ~ 4. 81,P < 0. 05)。上述研究结果表明,视网膜血管直径参数与CSVD疾病进展密切相关。视网膜血管壁形态学定量指标包括视网膜小动脉平均管壁厚度和管壁/管腔比值。一项横断面研究显示,与非血管性神经退行性疾病患者(112例)和正常对照人群(26 名)相比,CSVD 患者(112例)具有更高的视网膜小动脉平均管壁厚度[(28. 18 ± 4. 07)μm 比(26. 72 ± 3. 39)、(25. 22 ±3.19)μm,P <0.01]和管壁/管腔比值[(30 ± 6)%比(29 ±5)%、(25 ± 4)%,P < 0. 01]。

视网膜血管分形维数、弯曲度、分支系数和分支角是反映整体视网膜脉管系统健康状态的形态学指标,也可反映脑微血管系统的完整性和复杂性。既往研究表明,视网膜血管形态改变与卒中事件、卒中病死率和认知障碍等存在紧密联系,也有研究证实,视网膜血管形态改变与年龄、高血压病、糖尿病等CSVD相关危险因素显著相关。视网膜血管分形维数降低表明视网膜微血管网络稀疏和丢失,视网膜血管分形维数升高则提示视网膜微血管网络复杂和增生。一项对老年社区居民的研究显示,扩大的血管周围间隙总体积和数量的增加与视网膜小动脉分形维数降低显著相关(总体积:β = - 0. 170,P = 0. 001;数量:β = - 0. 184,P <0. 01)。另一项研究显示,与无或单发脑微出血者(228名)相比,多发脑微出血患者(33例)的视网膜小动脉分形维数明显减低(P < 0. 05)。有研究结果表明,视网膜小动脉血管复杂性的降低与深部脑白质病变的高Fazekas 评分有关(OR = 0. 53,95% CI:0. 32 ~ 0. 87,P = 0. 012)。也有研究显示,CSVD患者的视网膜微血管存在明显迂曲。Doubal等的多变量线性回归分析结果显示,视网膜小动脉分支系数增加与脑室周围WMH有关(β =0. 072,P = 0. 006),分支系数降低则与深部WMH有关(β = - 0. 076,P = 0. 003)。

以上研究均表明,视网膜血管形态学指标可能与CSVD分型之间存在关联,但目前少有研究探索视网膜血管形态学参数与CSVD整体的相关性,未来需要更多研究明确视网膜血管形态学指标与CSVD的潜在关联。

3. 1. 3 视网膜厚度改变:光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)和光学相干断层扫描血管成像(optical coherence tomography angiography, OCTA)具有高空间分辨率,可直接评估视网膜结构的变化。已有研究证实视网膜厚度降低与CSVD有关,且遗传性CSVD,如伴有皮质下梗死和白质脑病的常染色体显性遗传性脑动脉病、脑淀粉样血管病等患者眼底均能观察到视网膜厚度改变,尤其是视网膜内层厚度的降低。视网膜内层是指内核层以内的视网膜,其中视网膜神经节细胞层主要由神经节细胞胞体构成,神经纤维层由节细胞发出的轴突构成。一项研究纳入了36例接受MRI和OCT检查的受试者,结果表明,调整年龄后,相较于健康对照组(27 例),CSVD 患者(9 例)的中央凹神经节细胞层体积(β = 81. 799,95% CI:21. 927 ~141. 671,P = 0. 010)和颞侧象限视盘周围神经纤维层厚度(β = - 0. 021,95% CI:- 0. 039 ~ - 0. 002,P =0.033)减小与白质病灶体积比指数增加有关。上述研究显示,视网膜内层厚度改变与WMH相关,但并未明确其相关机制。一项对64 例WMH 患者OCTA参数的研究显示,深部WMH 和侧脑室旁WMH严重程度升高者的视盘旁神经纤维层厚度均明显降低(P值分别为0. 006、0. 042)。另一项纳入185例WMH患者的MRI和OCT资料的研究显示,与低WMH体积组(92 例)相比,高WMH 体积组(93例)患者的鼻内侧、鼻外侧和下外侧象限的神经纤维层厚度出现显著下降(P 值分别为0. 048、0.002、0. 006),该研究认为其可能与WMH 和视网膜神经纤维层具有相同的慢性缺血缺氧机制有关。

综上所述,视网膜内层厚度相关指标,特别是神经纤维层厚度或有望成为CSVD的诊断标志物。

3. 1. 4 视网膜血管灌注改变:OCTA可利用血管内红细胞等成分的流动原理,定量评估不同层次和区域的视网膜、脉络膜的微血管灌注情况。视网膜毛细血管丛主要分为浅层视网膜毛细血管丛(superior retinal capillary plexus,SRCP)和深层视网膜毛细血管丛(deep retinal capillary plexus,DRCP)。一项运用OCTA测量CSVD患者视网膜血管密度(retinal vascular density,RVD)的研究显示,中重度CSVD负荷患者(36例)的中央凹和中央凹周围DRCP 区域的RVD 远低于轻度CSVD 负荷患者(13 例),提示DRCP 的RVD 下降可能与CSVD严重程度相关,但两组间SRCP的RVD指标差异并无统计学意义(P > 0. 05),可能是因为SRCP的红细胞流动速度明显快于DRCP,导致SRCP血管内血液流动更加高效、顺畅,从而可有效应对视网膜的缺血缺氧性改变。Geerling 等的研究结果再次肯定了DRCP区域血流灌注下降与CSVD的关系,并首次运用反射率及其标准差等参数量化脉络膜毛细血管灌注情况,研究结果显示,与非CSVD对照组(10例)相比,CSVD组(20例)患者的脉络膜毛细血管血流灌注显著下降(P = 0. 029)。一项前瞻性研究显示,CSVD患者(93 例)黄斑区颞侧SRCP的RVD较健康对照者(59 例)明显下降(P = 0. 032),但CSVD 患者与健康对照组间DRCP区域的RVD差异并无统计学意义(P > 0. 05),可能与CSVD组SRCP区域内的血管自动调节能力优于DRCP区域有关。另外,一项横断面研究显示,深部WMH与不同深度视网膜血管灌注密度改变密切相关(SRCP:OR =0.77,95%CI:0. 64 ~0. 91,P = 0. 003;DRCP:OR = 0. 81,95% CI:0. 68 ~ 0. 96,P = 0. 016),提示深部WMH 可能与低灌注和缺血性改变有关,这或与深部脑白质主要由来自大脑中动脉皮质分支发出的髓质动脉供血,血液供应单一,易受脑血流下降的影响有关。

3. 2 视网膜功能改变与CSVD

多普勒超声、动态视网膜血管分析、视网膜功能成像等可以定量提供视网膜血流速度、血管反应性、血氧饱和度和组织代谢需求等功能信息。由于视网膜病变在疾病早期即可出现视网膜功能改变,故上述检测技术在了解发病机制、早期诊断等方面可能较OCT 和OCTA 更具有优势。目前视网膜功能成像与CSVD 的研究仅涉及血流速度、血管反应性两类参数。一项对103 例孤立性CSVD 患者和64 名健康对照者进行视网膜中央动脉多普勒超声血流测定的研究结果显示,脑室旁WMH 和腔隙性脑梗死是视网膜中央动脉收缩期峰值血流速度(脑室旁WMH:B =1. 497,P = 0. 033;腔隙性脑梗死:B =0. 282,P = 0. 001)和平均血流速度(脑室旁WMH:B = 0. 807,P = 0.027;腔隙性脑梗死:B = 0. 551,P = 0. 012)下降的独立预测因子,在控制混杂因素后,CSVD患者的视网膜中央动脉平均血流速度和舒张末期血流速度较正常对照组显著降低,但视网膜中央动脉搏动指数和阻力指数较对照组增高,其可能与动脉硬化造成的血管壁阻力增加有关。另一项对缺血性脑白质病变组(12 例)和正常对照组(14 例)行视网膜动态血管分析检测的研究显示,高频闪烁光刺激后,缺血性脑白质病变组的平均峰值动脉血管扩张反应和平均峰值静脉血管扩张反应均明显减弱,考虑与周细胞变性、一氧化氮含量增加等机制导致的视网膜血管调节能力受损有关。一项研究显示,中度阿尔茨海默病和轻度认知障碍患者眼部血氧饱和度显著增加,视网膜血氧饱和度可能为中枢神经系统疾病的病理生理机制研究提供新方向,或可探索其与CSVD的关系。

综上,视网膜功能改变可能与CSVD 相关,未来有待更大规模的研究加以探讨和验证。

4 总结与展望

综上所述,视网膜病变与CSVD 联系紧密。视网膜病变与CSVD 的发生、发展存在共同的血管危险因素,但目前相关研究仍存在不足,如未建立标准化视网膜临床研究参数,导致部分研究结果互相矛盾。未来需要开展更多大规模、多中心的前瞻性研究,以期建立统一的视网膜研究参数体系,为临床医师对CSVD早期识别和个体化防治提供依据。

作者:中国脑血管病杂志

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#视网膜病变# #脑小血管病#

15

感谢您的分享

4