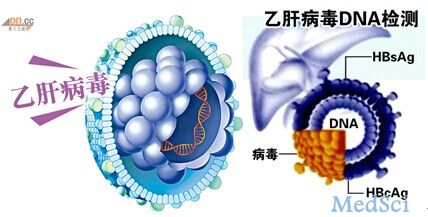

盘点:近期乙肝重要研究进展一览

2017-06-25 MedSci MedSci原创

近日,世卫组织在日内瓦发布新报告说,全球约3.25亿人携带慢性乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒,绝大多数人无法获得合适的检测和治疗,这一公共卫生重大挑战需要全球紧急反应。这份报告显示,2015年病毒性肝炎造成134万人死亡,这与结核病和艾滋病导致的死亡人数相当。然而,结核病和艾滋病死亡率已在下降,肝炎死亡率却在上升。这里梅斯小编整理了近期关于乙肝的重要研究进展与大家一同分享。【1】Lancet Ga

近日,世卫组织在日内瓦发布新报告说,全球约3.25亿人携带慢性乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒,绝大多数人无法获得合适的检测和治疗,这一公共卫生重大挑战需要全球紧急反应。这份报告显示,2015年病毒性肝炎造成134万人死亡,这与结核病和艾滋病导致的死亡人数相当。然而,结核病和艾滋病死亡率已在下降,肝炎死亡率却在上升。这里梅斯小编整理了近期关于乙肝的重要研究进展与大家一同分享。

【1】Lancet Gastroen Heptaol:核苷酸类似物治疗的乙肝患者该不该添加干扰素治疗?

最近一期的The Lancet Gastroenterology & Heptaology上在线发表了一项随机对照的开放性研究,对此治疗方案进行了评价。

来自法国的研究人员招募了30个法国肝病三级护理中心的18-75岁的HBeAg阴性的慢性乙型肝炎患者,这些患者被稳定的核苷(酸)类似物方案治疗了至少1年且血清HBV DNA阴性。通过计算机产生的随机排列分层将患者中央随机化分为四块:根据HBsAg滴度分为<2.25 log10IU/mL组和≥2.25 log10 IU/mL组,并将这两组分别1:1随机分配接受:在NA治疗方案中加入为期48周的聚乙二醇干扰素α-2a治疗,180μg/周,皮下注射;或只接受稳定核苷(酸)类似物方案治疗。

在2011.1.20-2012.7.18间,研究人员随机分配了185例(92 [ 50% ]例聚乙二醇干扰素和NA治疗,93 [ 50% ]例只接受NA治疗)患者。在96周时,在聚乙二醇干扰素联合NA治疗组的90例患者中7例报告了HBsAg消失,而NA单独治疗的93例患者中只报告了3例。干扰素组的90例患者中85(94%)例服用了聚乙二醇干扰素,3例(4%)的剂量减少,17例(20%)出现了早期停药。聚乙二醇干扰素联合NA的治疗方案组的3或4级不良事件比NA单独治疗组更频繁。(文章详见——Lancet Gastroen Heptaol:核苷酸类似物治疗的乙肝患者该不该添加干扰素治疗?)

【2】Hepatology:袁正宏教授发现宿主限制乙肝病毒复制及cccDNA表观调控的机制

日前,来自复旦大学的研究首次揭示了宿主蛋白质精氨酸甲基转移酶5(PRMT5)在限制乙型肝炎病毒(HBV)转录及复制中的作用及机理并发现病毒cccDNA微小染色体组蛋白4精氨酸3(H4R3)的对称双甲基化修饰与cccDNA的转录抑制密切相关。

袁正宏课题组通过筛选一系列已知的宿主甲基转移酶及去甲基化酶,鉴定到PRMT5蛋白具有显着抑制cccDNA微小染色体转录活性的功能;进一步研究发现PRMT5可在病毒核心蛋白(HBc)的辅助下相对特异地结合至cccDNA微小染色体,并在BrgI相关hSWI/SNF染色质重塑子的参与下介导了cccDNA上H4R3的对称双甲基化修饰(H4R3me2s),由此导致cccDNA上RNA聚合酶Pol II结合的减少进而转录受抑制;利用染色质免疫沉淀(ChIP)的方法,研究人员进一步在HBV感染细胞模型及慢性乙肝患者肝穿标本中确认了cccDNA上H4R3me2s的含量与cccDNA转录活性间呈显着负相关。

令人意外的是,PRMT5除可在细胞核中发挥抑制cccDNA转录的作用外,细胞浆定位的PRMT5还可以甲基转移酶活性非依赖的方式与病毒聚合酶蛋白的逆转录酶及RNA酶H结构域结合,从而干扰病毒聚合酶参与的病毒前基因组RNA的包装及导致病毒核心颗粒DNA的产生减少,进而抑制病毒复制及可能影响cccDNA的回补。(文章详见——Hepatology:袁正宏教授发现宿主限制乙肝病毒复制及cccDNA表观调控的机制)

【3】Sci Rep:血清HBcrAg是乙肝HBV-DNA的一种新型标志物!

近期,一项发表在杂志Sci Rep上的研究旨在探讨血清定量HBcrAg(qHBcrAg)是否为肝内共价闭合环状DNA(cccDNA)的一种替代标志物。

此项研究共有139名患者进行肝活检,包括59名免疫耐受(IT)阶段患者,52名免疫清除(IC)阶段患者,18名低复制(LR)阶段患者以及10名重新激活阶段患者。所有IC期的患者均接受恩替卡韦(ETV)治疗,其中有32例患者在24个月时接受第二次肝活检。

在这些患者中,qHBcrAg与肝内cccDNA强相关,优于qHBsAg和HBV DNA。在IT,IC,LR和再激活阶段的患者中也观察到类似的发现。在IC期第二次肝活检的32例ETV治疗的患者中,肝内cccDNA的下降伴随着qHBcrAg和qHBsAg的变化。然而,与qHBsAg相比,qHBcrAg的变化更强烈地与肝内cccDNA下降相关。(文章详见——Sci Rep:血清HBcrAg是乙肝HBV-DNA的一种新型标志物!)

【4】Hepatology:郭德银团队发现乙肝病毒致癌新机制

近期,武汉大学郭德银教授研究组乙肝病毒最新研究成果,明确了乙肝病毒e抗原(HBeAg)与肝细胞癌发生的关系及其分子机制。该研究揭示了乙肝病毒HBeAg及其前体通过结合NUMB蛋白进而影响一种重要抑癌因子p53的活性进而促进肝细胞肿瘤发生。

研究表明,HBeAg结合NUMB蛋白后,能促进HDM2对p53蛋白的泛素化,促进p53降解;HBeAg也能够降低p53蛋白乙酰化水平及改变其核质分布,使其更多的分布在细胞质中进而降低其转录活性。该论文解释并验证了之前关于HBeAg的流行病学研究结果,揭示HBeAg直接参与肝细胞肿瘤发生,并阐述了其促进肝癌发生的分子机制,该工作对全面了解乙肝病毒的致癌具有相对重要的理论意义,为防治该类疾病提供了新的思路和理论基础。(文章详见——Hepatology:郭德银团队发现乙肝病毒致癌新机制)

【5】Lancet Glob Health:孕前感染乙肝增加早产风险

近日,国际著名医学期刊《柳叶刀·全球卫生》在线发表了北京大学公共卫生学院刘民教授课题组与国家卫生计生委妇幼健康服务司合作完成的一项大规模人群队列研究成果。该项研究发现,女性孕前乙肝病毒(HBV)感染增加了早产的风险。

刘民课题组利用 2010 年~2012 年国家免费孕前优生项目中 31 个省份 220 个县的 489965 名育龄女性孕前健康体检以及妊娠结局随访数据,采用队列研究的方法,探讨了妇女孕前乙肝病毒感染与子代早产风险之间的关系。

研究结果显示,孕前未感染 HBV 组、HBsAg(乙肝表面抗原)阳性但 HBeAg(乙肝 e 抗原)阴性组、HBsAg 和 HBeAg 同时阳性组的早产率(孕周小于 37 周)分别为 5.2%、6.5% 和 6.2%,早期早产率(孕周小于 34 周)分别为 1.4%、1.7% 和 1.9%。与未感染 HBV 的妇女相比,妇女孕前 HBsAg 阳性但 HBeAg 阴性者的早产和早期早产风险分别增加了 26% 和 18%;HBsAg 和 HBeAg 同时阳性者的早产和早期早产风险分别增加了 20% 和 34%。(文章详见——Lancet Glob Health:孕前感染乙肝增加早产风险)

【6】Hepatology:间充质基质细胞可提高乙肝患者生存率!

由于治疗选择比较局限,乙型肝炎病毒(HBV)导致的急性慢性肝衰竭(ACLF)的死亡率很高。但是目前在临床前瞻性研究和临床研究已经证明,选择间充质基质细胞(MSC)的治疗有利于肝损伤患者的恢复。一篇发表在Hepatology的文章对此开展研究,以验证该结论的可靠性。

试验假设通过MSC治疗可以改善HBV相关ACLF的结果。从2010年至2013年,共有110例HBV相关ACLF患者参加了这项开放标签非盲性随机对照研究。其中,对照组(n = 54)仅用标准药物治疗(SMT)治疗。实验组(n = 56)每周输注1.0×10^5个细胞/ kg同种异体骨髓来源的MSC。研究人员在随访24周后对记录数据进行统计分析。

随访结果显示,MSC组累积生存率为73.2%,而SMT组为55.6%。试验开展以来没有报告与输注相关的副作用案例,但是在随访期间的5-24周期间,MSC比SMT患者组发热更频繁。试验患者均无癌症发生。此外,与对照组相比,异基因骨髓来源的MSC治疗显着改善了临床实验室测量数据。 MSC组严重感染发生率明显低于SMT组,然而多器官功能衰竭和严重感染死亡率要高于MSC组。(文章详见——Hepatology:间充质基质细胞可提高乙肝患者生存率!)

【7】Aliment Pharmacol Ther:替诺福韦预防乙肝病毒母婴传播是否安全有效?

病毒载量高的母体,预防慢性乙肝病毒感染母婴传播充满挑战。产前替诺福韦联合免疫预防的理念已经出现。2017年6月,发表在《Aliment Pharmacol Ther.》的一项系统评价和荟萃分析考察了替诺福韦预防乙肝病毒母婴传播的有效性和安全性。

研究人员检索了PubMed、EMBASE和Cochrane数据库,截至日期为2016年8月16日。纳入比较中期或末期妊娠替诺福韦与安慰剂相比治疗慢性乙肝感染的对此试验,以及评价母婴传播率和评价母体和胎儿安全结局的非对照病例系列。

结果:纳入10项研究(1项随机对照试验,4项非随机对照试验,5项病例系列),涉及733例女性。比较试验的合并结果(599个妊娠)显示,替诺福韦显著使婴儿乙型肝炎表面抗原阳性风险降低了77%,而没有异质性(I2=0%)。在病例系列分析(134个妊娠)中,仅有2例(1.5%)极高病毒负载载量的母体发生母婴传播及未能遵守治疗。母体和胎儿包括先天畸形和胎儿死亡的安全性参数让人放心。(文章详见——Aliment Pharmacol Ther:替诺福韦预防乙肝病毒母婴传播是否安全有效?)

作者:MedSci

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#研究进展#

38

学习了新知识

0

学了

68

谢谢分享,学习了

74

学习了,很好

83