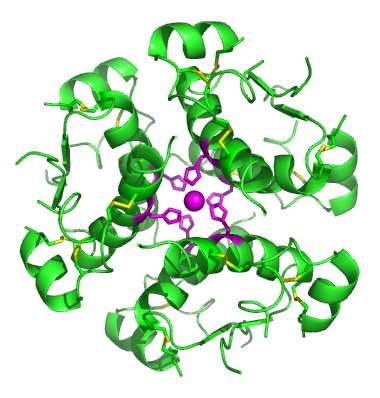

Cell Metab:新靶点助力攻克数十种癌症,关键机制终破解!

2019-07-21 佚名 转化医学网

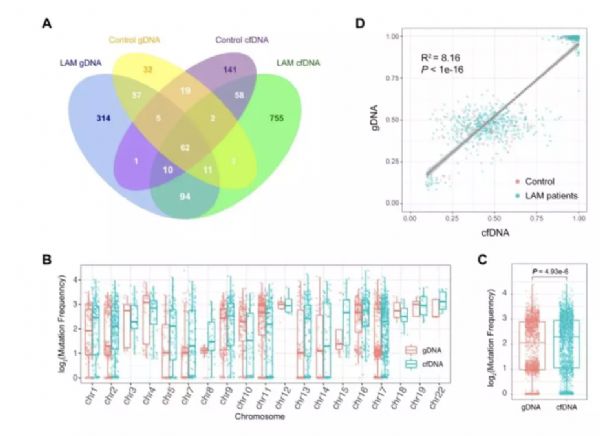

近年来, 肿瘤免疫治疗蓬勃发展, 已经给人类彻底战胜癌症带来了一线曙光,各类靶向药的问世,更是将一众癌症患者拯救于水深火热之中。而通过基因检测来筛选靶向药的治疗模式能使药物精确到达肿瘤病灶,释放有效成分,进而减少对正常组织、细胞的伤害。

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#MET#

34

#CEL#

0

#Meta#

28

#Cell#

23

#新靶点#

36