Cell:我国科学家将适应性免疫的起源向前推进1亿年

2016-07-29 申安妮 王凯蕾 新华社

近日,我国科学家的一项发现将适应性免疫的起源向前推进1亿年,这将改写现行免疫学教科书。 在国家自然科学基金委和科技部高技术发展计划(863)和国家重大基础研究发展计划(973)的资助下,中山大学徐安龙教授领导的研究团队发现了6亿年前重组激活基因转座子的“分子活化石”,为“人类抗体重排机制的转座子起源假说”提供了最有力的证据。 根据中山大学生命科学学院官网的介绍,人体的免疫系统分为两

近日,我国科学家的一项发现将适应性免疫的起源向前推进1亿年,这将改写现行免疫学教科书。

在国家自然科学基金委和科技部高技术发展计划(863)和国家重大基础研究发展计划(973)的资助下,中山大学徐安龙教授领导的研究团队发现了6亿年前重组激活基因转座子的“分子活化石”,为“人类抗体重排机制的转座子起源假说”提供了最有力的证据。

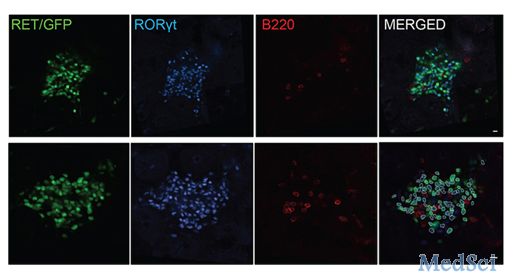

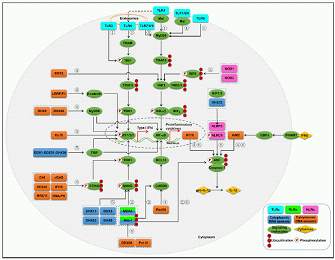

根据中山大学生命科学学院官网的介绍,人体的免疫系统分为两部分:先天的固有免疫和后天可改变的适应性免疫。抗体重排机制就是适应性免疫中,后天能应对无数病源侵害的最关键机制。徐安龙的团队发现文昌鱼保留了决定抗体重排机制的转座子,也就是可自主复制和位移的DNA序列。

据介绍,这一发现为人类抗体重排的转座子起源假说提供了最强有力和直接的证据,该转座子的发现还为未来利用重排机制设计新的免疫抗体和免疫基因提供了崭新的基因编辑思路和技术。从免疫学的大视野看,该发现将适应性免疫的起源由脊椎动物推前到无脊椎脊索动物文昌鱼,由此向前推进1亿年,这将改写现行免疫学教科书关于适应性免疫起源的观点。

该研究成果形成论文日前发表在国际生物类著名期刊《细胞》上。

原始出处

Shengfeng Huang8, Xin Tao8, Shaochun Yuan8, Yuhang Zhang, Peiyi Li, Helen A. Beilinson, Ya Zhang, Wenjuan Yu, Pierre Pontarotti, Hector Escriva, Yann Le Petillon, Xiaolong Liu, Shangwu Chen, David G. Schatz.Discovery of an Active RAG Transposon Illuminates the Origins of V(D)J Recombination.Cell.2016作者:申安妮 王凯蕾

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#CEL#

37

#适应性免疫#

47

#Cell#

26

#适应性#

28