Nat Commun:高波/杨英姿/崔树森合作揭示家族性腕管综合征的发病机制

2020-07-24 酶美 BioArt

腕管综合征(CarpalTunnel Syndrome, 俗称“鼠标手”)是手外科最常见的周围神经卡压性疾病,主要因正中神经在腕管内受其周围结缔组织卡压所致。

腕管综合征(CarpalTunnel Syndrome, 俗称“鼠标手”)是手外科最常见的周围神经卡压性疾病,主要因正中神经在腕管内受其周围结缔组织卡压所致。该病在人群中的患病率大概在1-5%左右,患者多出现手神经感觉麻木和疼痛的症状,大多数患者的症状会逐渐加重,如果没有合适的治疗,会出现手部肌肉萎缩、手功能发生不可逆损伤等情况。该疾病严重影响患者正常生活与工作,为社会和家庭带来不小的经济负担。腕管综合征致病的分子机理并不清楚,以往大多数的观点认为环境因素,如长期过度使用优势手等机械因素,是引起腕管综合征的主要原因。

腕管综合征多为散发患者,但也有研究表明17~39%的患者具有家族性倾向,同时文献中也有不少腕管综合征家系被报道。此外,60%左右的患者会出现双侧病症,而双胞胎研究也提示该疾病的遗传度大概在46%左右。这些信息说明腕管综合征的发病机制与遗传因素有着紧密关联,但一直以来人们仅仅发现神经系统相关的基因突变会导致包括腕管综合征在内的系统性遗传病(如TTR类淀粉沉积症和腓骨肌萎缩症),而对于由结缔组织卡压导致的大多数腕管综合征病例,其遗传因素一直不明。2019年科学家利用英国生物样本库(UK Biobank)的数据进行了全基因组关联分析(GWAS),其结果提示涉及骨骼生长和细胞外基质结构的基因变异可能对腕管综合征的形成有所贡献,但具体机理不明,也没有特定的功能性突变被确定(Nat Commun. 2019 Mar4;10(1):1030. doi: 10.1038/s41467-019-08993-6)。

人类腕管横截面图.正中神经(Median Nerve)被周围的腕横韧带(Transverse Carpal Ligament, TCL)和屈肌腱(Flexor tendon)所包裹,这些结缔组织的增厚和纤维化会压迫正中神经导致腕管综合征(Carpal Tunnel Syndrome).

7月20日,吉林大学附属中日联谊医院、香港大学医学院,哈佛大学牙医学院以及美国国立卫生研究院人类基因组研究所等单位合作在Nature Communications上发表题为Mutations in COMP cause familialcarpal tunnel syndrome的学术文章。该研究通过对两个腕管综合征大家系的遗传分析确定了编码细胞外基质蛋白COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein)的基因突变是导致该家族性腕管综合征的原因。其中一个位于蛋白N端卷曲螺旋结构域的突变导致了腕管综合征特异性的表型,而另外一个位于蛋白C端球状结构域的突变则同时导致了腕管综合征和多发性骨骺发育不良。

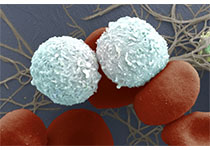

COMP蛋白是一种多聚体形式的细胞外基质蛋白,在胶原纤维形成过程中和维持细胞外基质结构中发挥着重要作用。其突变已知会导致假性软骨发育不全和多发性骨骺发育不良。通过研究COMP突变的生化特性,研究人员发现腕管综合征特异的COMP突变影响了其多聚体的形成,突变蛋白在肌腱细胞中分泌受阻,但在软骨细胞中并不受影响。而另一个突变则同时影响了其在肌腱细胞和软骨细胞中的分泌,这可能是该突变同时诱发腕管内结缔组织和软骨发育异常的原因。通过对家系患者腕管内增厚的结缔组织进行分析,研究人员发现突变的COMP蛋白聚集于内质网中,诱发了长期的内质网应激反应,导致肌腱和韧带细胞发生凋亡,随之产生的炎症反应使结缔组织逐渐纤维化。电镜分析发现患者结缔组织细胞外基质结构发生明显改变。细胞外基质微环境的变化和长期的内质网应激反应很有可能促使肌腱/韧带的干细胞错误分化成脂肪细胞,内皮细胞,肌成纤维细胞等其它类型细胞,从而导致腕管内结缔组织增厚和纤维化,最终压迫正中神经诱发腕管综合征。

研究人员进一步构建了COMP突变小鼠,在突变小鼠中观察到类似的分子水平变化和渐进的组织纤维化,模拟了人类腕管综合征的表型。同时他们发现外加的急性损伤可以大幅加速表型的出现。

复杂疾病的遗传学研究常常存在遗传异质性、遗传结构多样性、遗传和环境因素叠加等诸多困难,使寻找其重要的功能基因和了解其发病机理变得异常艰难,对于腕管综合征这类环境因素有着巨大贡献的复杂疾病更是如此。而复杂疾病患者中偶尔出现的单基因遗传模式往往能为研究工作打开突破口。因此,此项工作首次揭示了细胞外基质蛋白突变诱发的细胞应激反应和细胞外基质环境的变化可能是造成腕管内结缔组织增厚、纤维化,压迫正中神经诱发腕管综合征的重要原因。由于家系患者的发病时间和症状均明显早于和强于散发患者,其遗传因素占了主导地位,环境因素次之。但在大量散发的患者中,遗传和环境因素很可能均有所贡献,程度不一。较强的遗传突变或者较强的环境因素(如创伤、过度使用手腕)都能诱发腕管综合征,最终的发病原因很可能是两者叠加的效果。此项工作明确了遗传因素对于腕管综合征发病机制的重要作用,为腕管综合征的预防和治疗提供了新的思路。

腕管综合症风险因素示意图.家族性腕管综合症主要由遗传突变所诱发,环境因素为辅;而对于散发性腕管综合症,基因变异和环境因素均有所影响; 此外,怀孕、糖尿病等其它风险因素也可能诱发腕管综合症。

吉林大学附属中日联谊医院手外科的李春雨副教授和香港大学医学院的王旎博士为论文的共同第一作者。香港大学医学院的高波助理教授,哈佛大学的杨英姿教授以及吉林大学附属中日联谊医院的崔树森教授为本文的共同通讯作者。

原始出处:

Chunyu Li 1, Ni Wang 2, Alejandro A Sch?ffer 3,et al.Mutations in COMP cause familial carpal tunnel syndrome.Nat Commun. 2020 Jul 20;11(1):3642. doi: 10.1038/s41467-020-17378-z.

作者:酶美

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#COMMUN#

45

#Nat#

43

#腕管综合征#

58

#综合征#

35

#家族性#

50