重磅!发现急性缺血性卒中机械取栓后血压管理的安全下限为120mmHg

2022-11-09 iNature iNature

机械取栓是治疗大血管闭塞型急性缺血性卒中的一线治疗方案,通过支架取栓、抽吸取栓等方式达到血管再通可以显著改善患者临床预后,挽救缺血半暗带脑组织。

iNature

机械取栓是治疗大血管闭塞型急性缺血性卒中的一线治疗方案,通过支架取栓、抽吸取栓等方式达到血管再通可以显著改善患者临床预后,挽救缺血半暗带脑组织。然而,即使目前影像学再通比例已经很高,仍有半数患者遗留较严重的残疾或死亡,因此,临床医生尝试通过其他治疗手段改善患者临床预后,血压管理是其中的重要手段之一。然而,目前急性缺血性卒中血管内取栓后的最佳收缩压尚不确定。

2022年10月27日,海军军医大学刘建民教授团队与乔治全球健康研究院的Craig Anderson团队合作在国际知名医学期刊Lancet (IF=203)杂志在线发表题为“Intensive blood pressure control after endovascular thrombectomy for acute ischaemic stroke (ENCHANTED2/MT): a multicentre, open-label, blinded-endpoint, randomised controlled trial”的研究论文,该研究是国际上样本量最大的急性缺血性卒中血管内治疗后血压管理的临床随机对照研究,研究发现强化降压组(<120mmHg)患者临床功能预后较标准血压组(140~180mmHg)差。这一研究结果为机械取栓术后血压管理提供了高级别循证证据。

另外,2020年5月21日,海军军医大学刘建民团队在国际知名医学期刊NEJM(IF=176)在线发表题为“Endovascular Thrombectomy with or without Intravenous Alteplase in Acute Stroke”的研究论文,该研究为一项前瞻性、多中心、随机对照研究,覆盖全国41家学术型三级医院,共筛选了1586例发病在4.5小时以内的前循环急性大血管闭塞性缺血性中风患者,最终656例纳入研究,按照1:1的比例随机分入直接取栓组(单纯血管内取栓术,327例)和联合治疗组(取栓术前用阿替普酶静脉溶栓,阿替普酶以0.9 mg/kg剂量给药,329例)。该研究发现,单独血管内取栓不劣于静脉阿替普酶和血管内取栓联合治疗(调整后的共同优势比,1.07;95% 置信区间,0.81 至 1.40;非劣效性 P=0.04)。但是,直接取栓组取栓术前成功再灌注(2.4% vs 7.0%,OR=0.33)及总体成功再灌注的比例(79.4% vs 84.5%,OR=0.7)均低于联合治疗组。单独取栓组的 90 天死亡率为 17.7%,联合治疗组为 18.8%。总之,对于发病4.5小时以内的急性前循环大血管闭塞性缺血性中风患者,在改善功能性结局方面,单纯血管内取栓术的效果不劣于阿替普酶静脉溶栓联合血管内取栓术(点击阅读)。 在这项研究中,研究人员在中国44家三级医院进行了一项开放标签、盲终点、随机对照试验。符合条件的患者(年龄≥18岁)因颅内大血管闭塞导致的急性缺血性卒中,在血管内取栓成功再灌注后收缩压持续升高(≥140 mm Hg 10min)。患者被随机分配(1:1,通过一个具有最小化算法的中心网络程序),分为强化降压组(收缩压<120mmHg)和标准血压组(140~180mmHg),在随机后1h内将收缩压控制到目标范围并维持72h,主要临床终点事件为90天功能性结局(mRS评分)。

在这项研究中,研究人员在中国44家三级医院进行了一项开放标签、盲终点、随机对照试验。符合条件的患者(年龄≥18岁)因颅内大血管闭塞导致的急性缺血性卒中,在血管内取栓成功再灌注后收缩压持续升高(≥140 mm Hg 10min)。患者被随机分配(1:1,通过一个具有最小化算法的中心网络程序),分为强化降压组(收缩压<120mmHg)和标准血压组(140~180mmHg),在随机后1h内将收缩压控制到目标范围并维持72h,主要临床终点事件为90天功能性结局(mRS评分)。

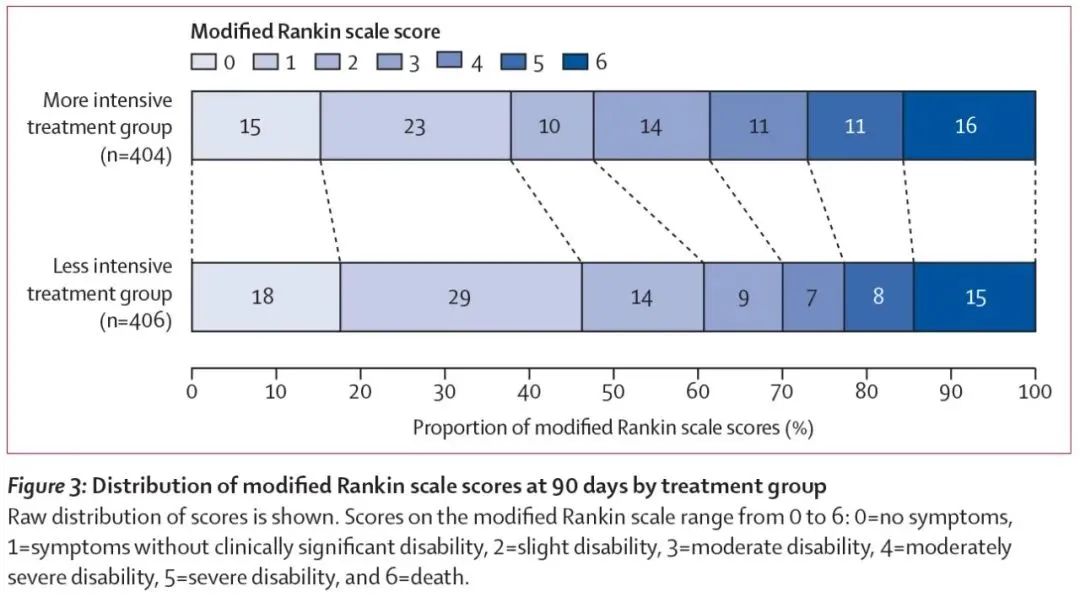

其中主要疗效结局是功能恢复,根据改进的Rankin评分(0[无症状]至6[死亡])在90天内的评分分布进行评估。根据改良意向治疗原则进行分析。疗效分析采用比例优势逻辑回归进行,调整治疗分配为固定效应,部位为随机效应,基线预后因素,包括所有随机分配的患者,他们提供了同意并有主要结果的可用数据。安全性分析包括所有随机分配的患者。治疗效果以优势比表示。

在2020年7月20日至2022年3月7日期间,821名患者被随机分配。由于持续存在的疗效和安全性问题,该试验在2022年6月22日对结果数据进行审查后停止。407名患者被分配到强化治疗组,409名患者被分配到低强化治疗组,其中强化治疗组404名患者和低强化治疗组406名患者有初步预后数据。

研究表明,对于大血管闭塞型急性缺血性卒中机械取栓后成功再灌注(eTICI 2b/2c/3)的患者,术后强化降压治疗可能导致90天功能预后即mRS 0-2比例的下降(adjusted OR 1.37 [95% CI 1.07–1.76] ),且可能导致早期神经功能恶化(adjusted OR 1.53 [95% 1.18–1.97)和更高的90天残疾率(OR 2.07 [95%CI 1.47–2.93]),但两组间症状性出血转化比例无显著差异。由此可见,避免将收缩压控制在120 mm Hg以下,以防止影响因颅内大血管闭塞而行血管内取栓治疗的急性缺血性卒中患者的功能恢复。

治疗组术后90 天Rankin量表评分分布(图源自 Lancet )

综上所述,该研究结果证实强化降压相比标准降压可能导致90天mRS功能预后比例下降,研究首次探索出了血压管理的安全值下限(120mmHg),为急性缺血性卒中机械取栓再通后血压管理提供了高级别证据支持。

海军军医大学长海医院脑血管病中心杨鹏飞教授、张永巍教授和乔治全球健康研究院宋莉莉教授为该项研究共同第一作者,刘建民教授和Craig Anderson教授为共同通讯作者。

作者:iNature

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

不错,谢谢分享

39