J Clin Invest:缺铁增强幽门螺杆菌的致癌作用

2012-12-26 J Clin Invest CMT 银子 编译

数据表明,缺铁可增强幽门螺旋杆菌毒力,它可作为一个可测定的生物标记,用来识别具有得胃癌高风险的感染者。 胃腺癌与幽门螺旋杆菌感染强相关,但大多数被感染的人不会得胃癌。幽门螺杆菌菌株包含胞嘧啶-腺嘌呤-鸟嘌呤致病基因组(CAG +),它可以编码CagA蛋白和IV型分泌系统(T4SS),从而引发更严重的疾病。幽门螺旋杆菌感染也与缺铁性贫血相关,这同样增强患胃癌危险。 为了定义在胃

数据表明,缺铁可增强幽门螺旋杆菌毒力,它可作为一个可测定的生物标记,用来识别具有得胃癌高风险的感染者。

胃腺癌与幽门螺旋杆菌感染强相关,但大多数被感染的人不会得胃癌。幽门螺杆菌菌株包含胞嘧啶-腺嘌呤-鸟嘌呤致病基因组(CAG +),它可以编码CagA蛋白和IV型分泌系统(T4SS),从而引发更严重的疾病。幽门螺旋杆菌感染也与缺铁性贫血相关,这同样增强患胃癌危险。

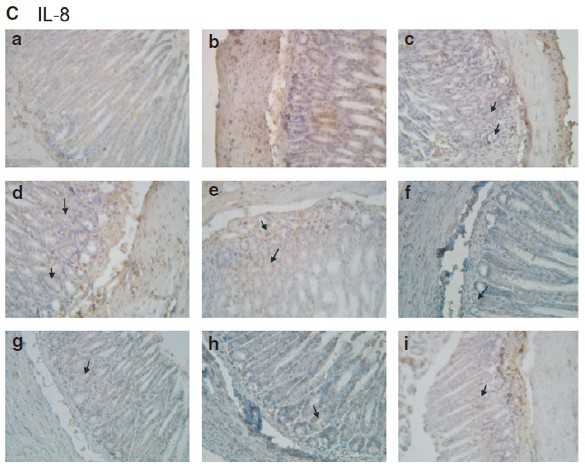

为了定义在胃癌进展中,缺铁对微生物的毒性作用,研究人员对维持缺铁的饮食并感染致癌的幽门螺旋杆菌CAG+菌株的蒙古沙鼠展开研究。研究结果显示:铁加速了幽门螺旋杆菌引起的癌前病变和恶性病变的cagA基因依赖性。采集自铁缺乏沙土鼠或生长于铁限制环境中的幽门螺杆菌菌株表现出毒力增强,可以诱导炎症因子。

与幽门螺杆菌相关的拓展阅读:

- J Clin Invest:缺铁增强幽门螺杆菌的致癌作用

- Lancet:幽门螺杆菌的新疗法,杀菌率九成以上

- PLoS ONE:感染幽门螺杆菌A型血者更易贫血

- JID:根除幽门螺杆菌可预防糖尿病?

- 幽门螺杆菌可增加患II型糖尿病风险 更多信息请点击:有关幽门螺杆菌更多资讯

全文阅读:Iron deficiency accelerates Helicobacter pylori–induced carcinogenesis in rodents and humans

作者:J Clin Invest

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#EST#

37

#螺杆菌#

47

#致癌#

32

#缺铁#

39