Environmental Health Perspectives:光明下的肿瘤帮凶:夜间光照暴露增加患乳腺癌风险?

2017-08-25 Carol 肿瘤资讯

随着科技和生活的进步,越来越多的人生活在霓虹灯下的“不夜城”。可你是否会想到光照竟是恶性肿瘤的无形帮凶?可见光,顾名思义,是电磁波谱中人眼可以感知的部分,故而并不包括X光或其他损伤皮肤的紫外线。传统意义上,有害物质是剂量相关的:少而致伤,多可致毒。而可见光暴露的毒性无疑挑战着我们对于有毒物质的传统定义。可见光对人体健康的损害极其依赖于暴露的发生时间、而非所有的累积时间长度。百万年来,人类已经进化形

随着科技和生活的进步,越来越多的人生活在霓虹灯下的“不夜城”。可你是否会想到光照竟是恶性肿瘤的无形帮凶?可见光,顾名思义,是电磁波谱中人眼可以感知的部分,故而并不包括X光或其他损伤皮肤的紫外线。传统意义上,有害物质是剂量相关的:少而致伤,多可致毒。而可见光暴露的毒性无疑挑战着我们对于有毒物质的传统定义。可见光对人体健康的损害极其依赖于暴露的发生时间、而非所有的累积时间长度。百万年来,人类已经进化形成了一种24小时生物钟,昼夜各12小时;其中,白昼需要光照暴露,夜晚则需身处黑暗。而电灯的普及和过度使用却正在打破这种生物平衡状态,其潜在的恶性影响也在逐渐凸显出来。近期,哈佛大学的Peter James教授等在Environmental Health Perspectives上发文指出,夜间光照暴露能够增加女性罹患乳腺癌的风险,呼吁社会采取措施、降低夜间光照水平、保护女性患者。

研究背景:

环境是全球范围内乳腺癌发生率的高低差异的决定性因素,而基因改变只能解释极少部分乳腺癌患者的遗传易感性。近年来,多有证据支持侵袭性乳腺癌的发生与夜班工作密切相关;夜班工作已然被国际肿瘤研究机构(International Agency for Research on Cancer,IARC)列为2A级“可能致癌物”。诸多动物研究和流行病学数据分析显示,其中的罪魁祸首可能为夜间光照暴露(light at night,LAN)。因为夜间光照暴露被特定的视网膜神经节细胞吸收,刺激松果体停止释放褪黑激素,显著降低夜间褪黑激素分泌水平、扰乱人体生理节奏和作息、从而增加乳腺癌发生风险。目前,人们大多在夜间仍然驱车于灯火通明的马路上、或置身于光怪陆离的室外活动中,经受着显著高于卧室光照水平的室外夜间光暴露。于是,在多个有关夜间生理节奏相关的光暴露研究中,室外夜间光照暴露水平已经成为研究的替代指标。

哈佛大学Peter James教授团队的本项相关研究旨在探索夜间光照暴露与侵袭性乳腺癌发生率的关联性,并拟探索该关联性是否随着研究对象的停经状态、肿瘤雌激素水平、种族、吸烟状态、夜班工作、人口普查区的社会经济状态、空气污染暴露、是否居住于城市等因素而变化。

研究方法:

1. 研究对象:

NHSⅡ是一项正在进行的前瞻性对照研究,纳入了116430位在1989年注册、并居住于美国14个州的护士,年龄在25岁至42岁之间。研究对象每两年填写一份关于生活方式、健康行为、既往病史和突发疾病的调查问卷。随访期内,所有的邮寄地址均细化到街道或者能够辨识地理位置经纬度的邮编,以便于获取美国防卫气象卫星计划(Defense Meteorological Satellite Program,DMSP)所拍摄的街区卫星图。对于经诊断为侵袭性乳腺癌的患者,研究者获取了其肿瘤组织,检测肿瘤病理形态、雌激素水平(IHC)等肿瘤生物标记物。

2. 光照暴露数据:

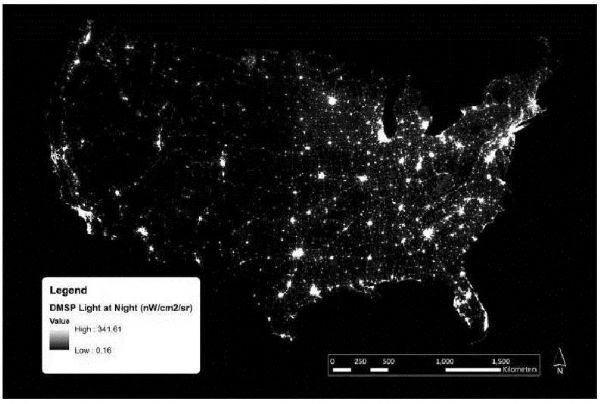

所有研究对象的每年室外光照暴露水平是从美国防卫气象卫星计划的卫星图像数据库中采集。该数据库的图像已经除外了来源与太阳、月亮或其他星系的光照,排除了大气层闪电、火光等暂时性因素的影响。本研究的图像库包含了经地理纠正的光照30弧秒范围(相当于方圆1公里范围内)的街区光照水平。研究者使用美国防卫气象卫星计划之全球辐射标准化夜间光照高动态区域数据,并将数据转换为辐射强度的单位,毫微瓦/平方厘米/立体弧度(nW/cm2/sr)(图1),以此定量评估研究对象所住街区的室外关照暴露水平。

图1. 2010年美国防卫气象卫星计划(DMSP)操作线性系统(OLS)获得的夜间光照数据(毫微瓦/平方厘米/立体弧度,nW/cm2/sr)

研究结果:

1989年至2013年期间,该研究共入组109672例,随访2187425人年数(person - years),观察到3549例侵袭性乳腺癌事件的发生。研究对象大多为白人,且多为停经前的已婚女性。随访期内,人口密度和均位辐射值越高,则平均夜间光照暴露累积越高。以室外夜间光照水平高低的四分位分组,与光照水平最低的后1/4组相比,最高的前1/4组的研究对象罹患乳腺癌的风险可增加14%(95% CI:1.01 - 1.29);但患癌风险的高低并不与室外夜间光照水平呈线性比例关系。

经诊断乳腺癌时的停经状态作为分层因素的亚组分析显示, 1973例停经前女性患者中,室外夜间光照水平每升高1/4,其HR为1.07 (95% CI:1.01 - 1.14);而1172例停经后的女性患者中,室外夜间光照水平每升高1/4,其HR恰为1.00(95% CI:0.91 - 1.09)。由此可见,室外夜间光照水平与乳腺癌发生率的关联系主要体现在停经前的女性患者。

其次,雌激素受体(ER)阳性乳腺癌的发生与室外夜间光照水平相关(LAN每增1/4的HR = 1.06,95% CI: 0.99 - 1.13)。但ER阳性乳腺癌和ER阴性乳腺癌的发生在室外夜间光照水平上并无统计学意义的差异(P = 0.33)。

再次,1196例有夜班工作者罹患浸润性乳腺癌的风险(LAN每增1/4的HR = 1.09,95% CI: 1.10 - 1.18)明显高于未曾夜班工作者(2353例,HR = 1.03,95% CI:0.97 - 1.09)。

此外,既往以及继续吸烟者中,室外夜间光照水平与乳腺癌发生风险的关联性有统计学意义(继续吸烟者:HR = 1.21,95% CI:1.07 - 1.37;既往吸烟者: HR = 1.10,95% CI:1.01 - 1.19;非吸烟者:HR = 1.00,95% CI:0.94 - 1.07)(P = 0.008)。

点评:

该研究随访期较长,使用高动态区域的目标卫星以采集居住区的夜间光照强度,并纳入了诸多随时间变化的因素,较为全面地评估了与夜间光照水平和乳腺癌发生风险关联的危险因素。

夜间光照过多,尤其是蓝光,会极大地延迟机体转换为夜间生理学模式的进程,间接导致人体松果体分泌释放的褪黑激素水平显著下降。而动物实验中已经证实,褪黑素有强效抗肿瘤效应。这可能就是夜间光照水平可导致乳腺癌发生风险增高的机制。

但是这项哈佛大学的研究同时带来了两个相互矛盾的问题。一方面,显著增高的患癌风险可能是源自邻居的室内光照,而非夜间光照水平;即本研究尚有诸多混杂因素的作用未能阐述清楚。另一方面,如果夜间光照水平确实能增加女性罹患乳腺癌的风险,那么这增高14%的风险明显是被严重低估了的。作为人体夜间光照暴露总体水平的替代指标,卫星检测的室外夜间光照水平未能包含患者的室内关照来源;室内夜间光照也许是驱动乳腺癌发生的重要致癌因素。

总体上,瑕不掩瑜。本研究着重探讨了美国在册护士在随访22年期间接受的室外夜间光照暴露水平与罹患乳腺癌风险的关联性,并通过多个亚组分析、筛选出了多个影响因素,比如停经前女性、雌激素受体阳性乳腺癌、夜班工作经历、吸烟者等。由此建议夜间尽量使用稍微昏暗、且其中短波成分较弱的泛光灯,以此降低女性患癌风险。

原始出处:

Peter James, Kimberly A. Bertrand, Jaime E. Hart, et al. Outdoor Light at Night and Breast Cancer Incidence in the Nurses’ Health Study II. Environmental Health Perspectives https://doi.org/10.1289/EHP935

作者:Carol

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#Environmental#

36

#癌风险#

27

#ERS#

25

#ALT#

27

#PE#

31