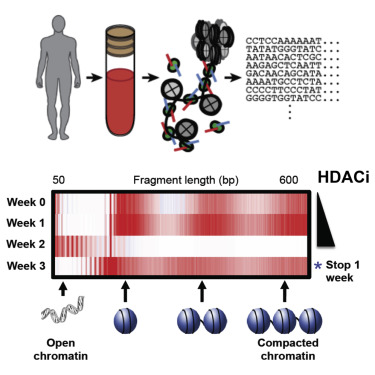

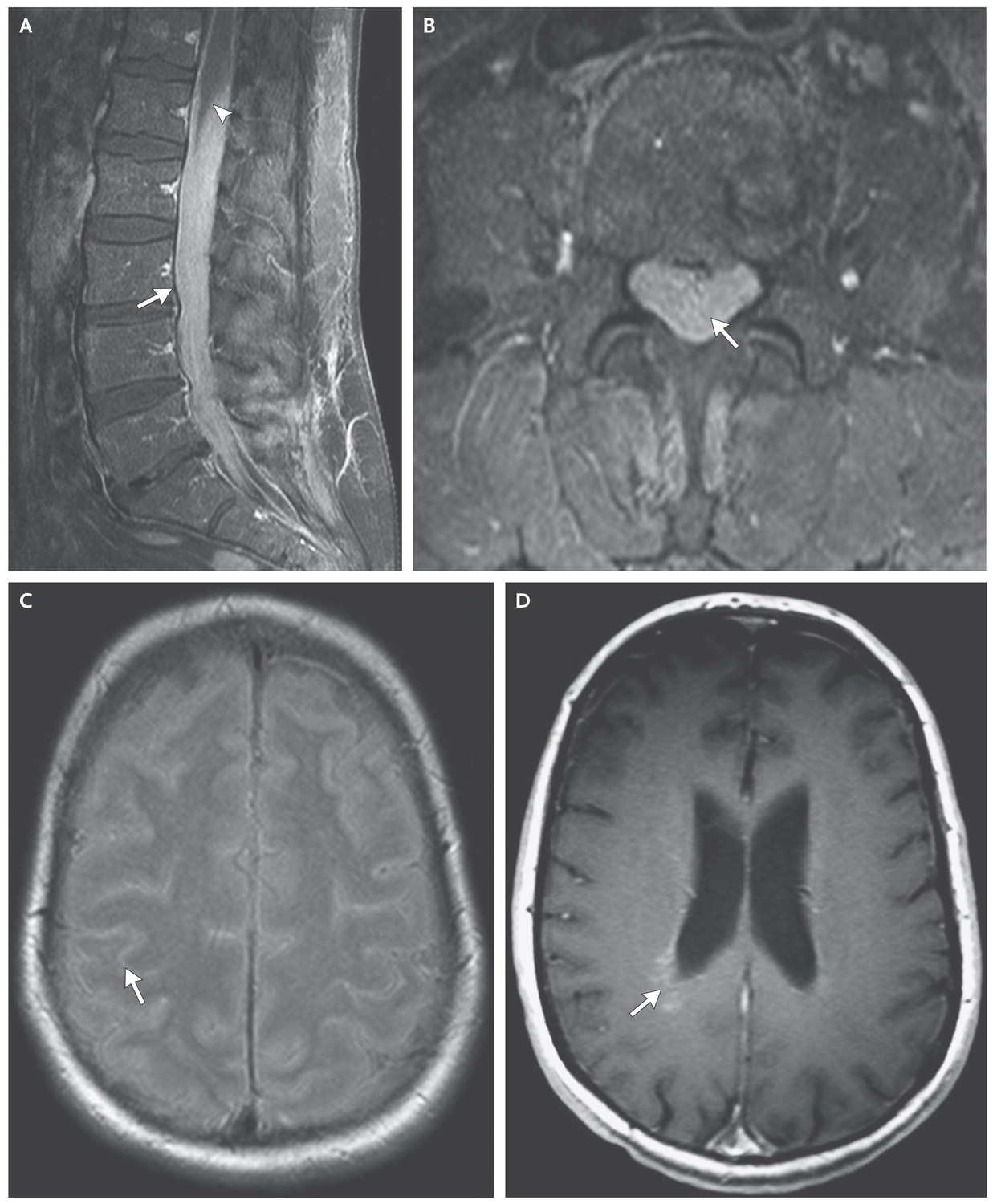

Haematologica:ALK阳性间变性大细胞淋巴瘤的特征是重排ALK基因拷贝数增加

2017-07-13 xiaoxiao MedSci原创

间变性大细胞淋巴瘤(anaplastic large cell lymphoma , ALCL) 亦称 ki-1 淋巴瘤,细胞形态待殊,类似 R-S 细胞,有时可与霍奇金淋巴瘤和恶性组织细胞病混淆。细胞呈 CD30 + ,亦即 Ki-1(+), 常有t(2;5)染色体异常,临床常有皮肤侵犯,伴或不伴淋巴结及其他结外部位病变。免疫表型可为 T 细胞型。 约半数的间变性大细胞淋巴瘤(ALCL

作者:xiaoxiao

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#细胞淋巴瘤#

36

#ALK阳性#

48

#阳性间变性大细胞淋巴瘤#

44

#拷贝数#

37

#HAE#

38